プレトーク「アーティストの表現と地域アートプロジェクトの今」

幸田千依とゲストによる対談を通して、彼女の思考や表現の魅力に迫るシリーズ第1弾。各地で開催されている地域アートプロジェクトや芸術祭に詳しく、総合ディレクターを務めた別府現代芸術フェスティバル〈混浴温泉世界〉などにおける幸田の活動を知る芹沢高志氏とのプレトークより収録した内容でお届けします。

芹沢:〈混浴温泉世界〉の1回目、2009年に幸田さんにお会いして、断片的には作品を見てはきたんですが、今回(カタログで)改めて見させてもらいどういう絵を描いてきたのかわかりました。この前の話(※)自体が僕にとってはすごく面白かったです。アトリエの中で集中して描くということに対して、まちに出て作品をつくることが物の見方や作品の作り方に影響を与えてきたということがはっきりと理解できた。それで、今回、その話の続きとして、そういう制作の過程がどういう風に作品に影響を与えてきたのかとか、そういうことを話せたらなと思っています。

※本展カタログの収録用に収録した対談の第1弾

幸田:芹沢さんが言った通り、2009年からこういう活動をしていて、当時はまだ、画家になりたいという漠然とした感じで絵を描いていて、東京のギャラリーでお手伝いをしながら、そうやって生きていきたいと思いつつ、ずっとそうやって生きていくのかなと腑に落ちないところもありました。そんなとき、〈混浴温泉世界〉でいろんな人と出会って、その流れで滞在制作中心の活動をしていく中で、2011年にBEPPU PROJECTのやっているレジデンスで再び別府に呼んでいただくことになって、そこで改めて、ひとりで描くということに向き合う時間がありました。

芹沢:別府での経験が、人とたくさん出会いながら描くということのきっかけになったのかな。

幸田:そうですね。実際にまちの人間と関わって、やれるんだなぁと。制作場所が商店街の一角のスペースで、ガラス張りだから見せ物感があって、最初はまわりの人が気になってしまいました。通りがかりの人が気になってドアを開けて中に入ってくるっていうのがだんだん増えてきて、変なおじさんとか、夜は酔っぱらいも通るので最初は怖いなって思いもあったけど、あるとき、そうだ、この人たちは日常の時間軸と空間を少し飛び越えてこちら側に入ってきた人たちなんだと気がついてからが面白かった。

色々会話が生まれて話すうちに、心を開いてくれたり…相手のことを私も知りたいと思ったし、差し入れをしてくれたり、自分の人生を語って泣き出したりする人がでてきたり。そういう人が最後の方には急激に増えました。私のやっていることを見ようとしてこちら側に来てくれる人へのこちらからの態度も変わっていって、向き合わなきゃいけないなと思いました。

芹沢:あのまちの商店街は完全に寂れているわけでもないが、にぎわっているわけでもない。おもちゃ屋さんだったところをリノベーションしてギャラリーにしていて、道路に面して窓があるから通りから覗けば中が見える。そこで制作して、展示もしてしまったというのがよかったですよね。スタジオとして、ずっと公開制作をしていて、出来上がった作品はそのままそこで展示する。覗けば幸田さんがずっといて、そんな状況が1ケ月くらい続いたのかな。そういうことが続くと、別府の住人の特徴でもあるけど、かなり親密に入ってくる人がいる。それは本当に身の危険を感じるくらい。でも、ぼくの場合もそうだったけど、そのうちに慣れてくるよね。おそらく、彼らの方も変わってくるんだろう。

幸田:本当に毎日来てくれた人たちもいたし、こちらも毎日絵を描き続けて見せ続けていくうちに、なんかアートとか分からないけどっていう人もこちらが真剣にやっているということを分かってくれて。絵とかアートを分からないものとして捉えていた人が、それを人間がやっていることとして捉えてくれるようになるというのが分かりました。だから、私も見せていこうと思うようになったし、それらの出会いはすごく絵に向き合う態度に影響しました。

芹沢:美術館に通っているような観客とか、美術評論家とかが歩いているところではなくて、どちらかというと美術、アートというとひく、というか、そういう場面に遭遇したことがないような人が相手だったということですね。他に、そこでやる意味というのを強く感じた経験はありますか?

幸田:別府滞在はそれでもギャラリーみたいに見える空間でやっていたのですが、横浜の寿町でレジデンスしたときは、まちの特殊さもあり…当時私はそういうまちがあるということも人から聞いて知っていただけだったので、最初何人かでまず合宿をしようということになりました。はじめにやったことはそのまちで活動をしている人数人のところへ話を聞きに行って学ぶこと。最初は来てすぐは、まち自体がすごく面白くて、楽園みたいだねって言っていたのだけど、話を聞くにつれ、人と出会うにつれ、闇の部分もどんどん見えてきて、そこから、この場所で自分たちの普段信じている芸術で何かをする、というところに行き着くまで色々ありました。でもみなでそれを最後は昇華できたように思います。

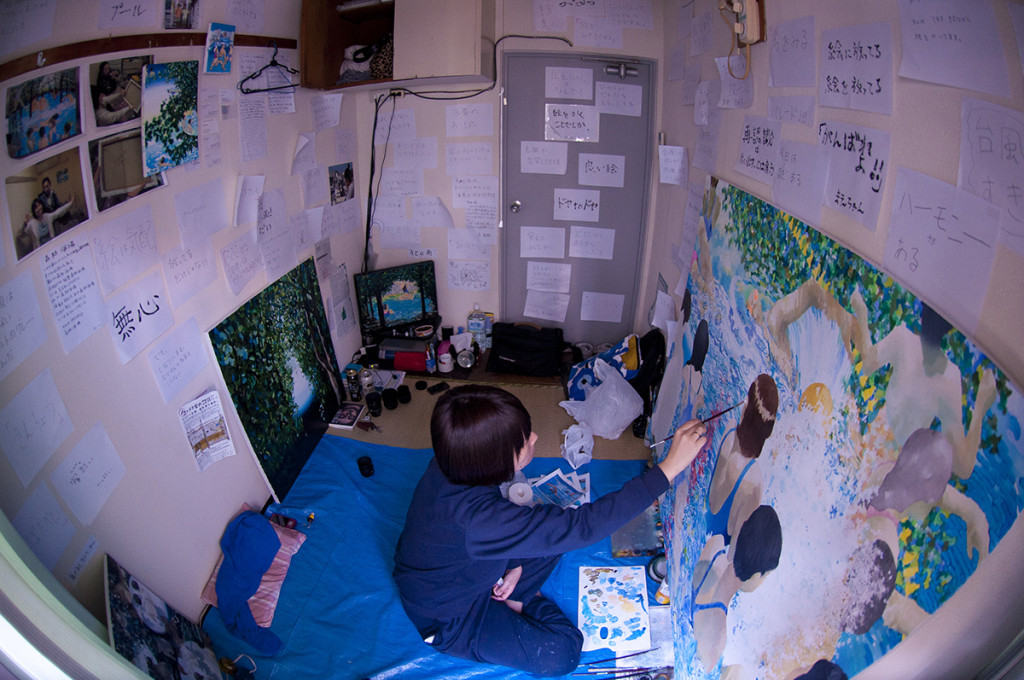

その次の年に、今度は、ひとりでドヤに泊まりながら1ケ月くらい生活するように活動するということをしたいと思ったんです…3畳のドヤで毎日絵を描き、外にでかけては住人と話したり呑んだりしまして、いろんな人に出会ったんですが、そのとき、二人の本当につながりのできた人に、絵をあげたのです。そのひとのためだけの絵、それはラブレターを書くことに似ていました。その経験がすごくて、ドヤに絵をかざった瞬間に、部屋がぱあっと明るくなるような魔法のような瞬間がありました。あとになって、あれはなんだろうって考えたときに、人に絵を見せる、というときに起こるかもしれない、なにかが伝わった感覚の、最小の単位のモデルだったんだなと。絵を描く、絵を見せるということの原点のような感じでした。

芹沢:すごいね。その人と人のつながりみたいなもの。こうゆうのって続ける力というか、それがないと理不尽な環境や状況のなかで簡単に折れてしまうかもしれないことだと思うのですが、それでもやり続けるわけだ。そこまで熱中して、描き続けられるのはなんなんだ、というかものをつくる人はやはりすごいね。でも話を聞いてると、そういう風になっちゃったんだろうなぁと納得しますよ。

幸田:美術によって一瞬でもなにかが伝達されたと思えた経験があるから続けられるのもあるし、続けなくちゃいけないと思うのはあるかもしれません。

芹沢:僕の場合には人生を半分過ぎたあとくらいからアートの領域に入ってきたわけです。それで、アーティストとの出会いは非常に新鮮だった。その上で思うのですが、アーティストというのは職業じゃなくて、態度、というか姿勢だね。その姿勢からのものの見方、考え方が、ぼくの心を動かす。しかも面白いのは、その人と成りを知らなくても、作品を通して心が動かされる時がある。そういう経験を何度かしてみると、身体が覚えてしまって、もう引き返すことができなくなってしまった。

僕にとってアートとは、ある種の魔法だな。かまどの灰を振りかけたり、ちちんぷいぷいと呪文を唱えただけで、同じものが一瞬のうちに違ったものに見えてくる。そういう経験を多く積むことで、自分の目もそれに慣れてくる。

幸田:確かに、今私も毎日絵を描いているのですが、絵を描くということのなかに「物をきちんと見る」ということが含まれている。最近、制作の帰りに横浜の夜景を見ていて、きれいだなぁ!と感じるのと同時に走り出したくなったりして、そのときに、この景色もぜんぶ、人の意志が作り出したんだなあ!と改めて感動したりして、ものを見る感覚を研ぎ澄ますうちに、そう思えたりすることがあります。でも本当はそれくらいシンプルに絵をみてほしいなと思う。。アートとか知らないようなおじさんも、絵に向き合おうとする意志があれば絵は見えてくる。今は状況的に絵のまえにいくつものフィルターがかかっているような気がして…それはすごくもったいない。

幸田:確かに、今私も毎日絵を描いているのですが、絵を描くということのなかに「物をきちんと見る」ということが含まれている。最近、制作の帰りに横浜の夜景を見ていて、きれいだなぁ!と感じるのと同時に走り出したくなったりして、そのときに、この景色もぜんぶ、人の意志が作り出したんだなあ!と改めて感動したりして、ものを見る感覚を研ぎ澄ますうちに、そう思えたりすることがあります。でも本当はそれくらいシンプルに絵をみてほしいなと思う。。アートとか知らないようなおじさんも、絵に向き合おうとする意志があれば絵は見えてくる。今は状況的に絵のまえにいくつものフィルターがかかっているような気がして…それはすごくもったいない。

私は絵を描きたいというのもあるけれど、そういう見せ方にも今すごく意識が向いていて、絵と、人との出会い方みたいなものを考えるようになりました。だから、これからもいろんな絵の見せ方とかが場所や状況によって出てくると思うし、絵のパレードのようなものもそのひとつの表れで、絵だけが作品なのではなくて、その絵を含む後ろの景色が輝いて見えたりして、そうなるともう、すべてが芸術のように見えてくる。そこに絵があることで、後ろのものとの出会い方も違ってくる。。そういうことを考えて行きたいのです。

芹沢:あの、まちの中を絵をもって歩くプロジェクトでは、背景によって作品の意味や伝わり方がどんどん変わっていく。それがホワイトキューブではない、具体的なサイトで展開する時の醍醐味だよね。今回あえてホワイトキューブで展示するにあたって、考えていることはありますか?

幸田:ここのところやってきたこととは違うし、少し苦手意識もあったのですが、せっかくなのでここでもう一回ちゃんと考えようと思っています。この数年の色々な場所で動いてきた経験を改めて再考するというか、そういう場としてのホワイトキューブを考えたい。

芹沢:建築では、現代の主流の考えにしたがえば、寝室は寝る為の空間、台所は調理の為の空間というように、ある場所はある行為をする為の場所と考えていこうとする。それを同じようにアートに当てはめれば、アートの為の空間という考えが出てくるわけだ。もしもアート作品に不変の価値があるとすると、ニューヨークの美術館で見るのと、台北のギャラリーで見るのと、東京の街の中で見るのとで、それが変わってしまっては都合が悪い。芸術の価値は純粋で、変わっちゃいけないはずだ、だからアートの為の空間なら、いかなる場所に置いても同じ見え方をするように工夫しなければならないと考える。そこから無彩色の一様な空間が現れるわけだ。

ただ、花が赤いっていうときも、その状況によって赤の意味とか価値は変わってくる。いや、変わって当たり前なんだ。それこそ、自分が生きているということではないか? われわれは芸術作品だけを世界から切り取って、論じることはできるのだろうか?生きている世界のなかでは、すべての意味や価値は変化し流動していく。しかし、このことから、ホワイトキューブという状況のなかに、あえて作品を置いてみる意味も見いだせるかもしれない。つまり、個々の作品を個別の状況から独立させ、そのうえですべてを対比し、自分はいったい何を描いてきたのか、見つめなおすということだよ。自分の姿勢を確かめるんだ。多分、自分でも現場では明解なことは分かってないでしょう。なぜ自分がこれを描いていて、なんでここにいるのかというようなことをです。それを見つめ直し、他者にも伝わるかどうか試してみる。意味とか価値というものは、多層的なものだろう。その一番底を流れるもの、他者とも共有できるかもしれないその底流を確かめたいということじゃないだろうか?

幸田:これまでさまざまな地域でで描いたものを白い壁に展示して、見せた時に何が伝わって、何が残るのかというのは本当に気になる。もし何も残っていなかったりしたらと思うと恐ろしい気もするけれど、その、残るものが絵の力なのかと思います。具体的な経験や情報が伝わらなかったとしても、何かが伝われば…と思っています。それからそこで、どんな出会いがあるのか。これまで色々なところで出会った人たちと、今改めて非日常の空間の中で出会えるような場になればと思っています。絵のまえで人と出会うこと、そしてこれからも、それをしっかりと絵にしていきたいです。

—2013年2月25日、loftwork lab(東京都渋谷区)で収録 プレトーク告知情報

ゲスト:芹沢高志(P3 art and environment エグゼクティブ・ディレクター)

1951年東京生まれ。神戸大学数学科、横浜国立大学建築学科を卒業後、(株)リジオナル・プランニング・チームで生態学的土地利用計画の研究に従事。その後、東京・四谷の禅寺、東長寺の新伽藍建設計画に参加したことから、89年に P3 art and environment を開設。99年までは東長寺境内地下の講堂をベースに、その後は場所を特定せずに、さまざまなアート、環境関係のプロジェクトを展開している。帯広競馬場で開かれたとかち国際現代アート展『デメーテル』の総合ディレクター(2002年)。アサヒ・アート・フェスティバル事務局長(2003年~)。横浜トリエンナーレ2005キュレーター。別府現代芸術フェスティバル『混浴温泉世界』総合ディレクター(2009年、2012年)。2012年8月からデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)のセンター長を務める。著書に『この惑星を遊動する』(岩波書店)、『月面からの眺め』(毎日新聞社)、『別府』(別府現代芸術フェスティバル『混浴温泉世界』実行委員会)など、訳書にバックミンスター・フラー『宇宙船地球号操縦マニュアル』(ちくま学芸文庫)、ケネス・ブラウワー『宇宙船とカヌー』(ちくま文庫)などがある。